L’essentiel à retenir

💡L'essentiel à retenir : Les zoonoses, maladies transmissibles entre animaux et humains, représentent 60% des infections humaines et 75% des maladies émergentes. Leur impact sanitaire et économique majeur s'explique par leur diversité (bactéries, virus, parasites) et leurs modes de transmission variés, nécessitant une prévention rigoureuse. Une vigilance accrue est cruciale face aux facteurs favorisant leur émergence, comme l'empiètement humain sur les écosystèmes ou le changement climatique.💡

Les zoonoses, ces maladies silencieuses transmises par les animaux, menacent votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Saviez-vous qu’elles représentent 60 % des infections humaines et jusqu’à 75 % des maladies émergentes ? Découvrez les mécanismes de transmission, les pathogènes impliqués — bactéries, virus, parasites — et les zoonoses majeures comme la rage ou la maladie de Lyme. Une analyse complète pour cerner les risques liés aux animaux de compagnie, à la faune sauvage et aux élevages, ainsi que les stratégies de prévention vitales face à l’émergence croissante de ces menaces sanitaires, exacerbées par le changement climatique et la mondialisation.

- Qu'est-ce qu'une zoonose ? Définition et périmètre

- Les agents pathogènes et leurs modes de transmission

- Classification et exemples de zoonoses majeures

- Les zoonoses spécifiques aux animaux de compagnie et d'élevage

- L'impact des zoonoses et les facteurs d'émergence

- Prévention, surveillance et prise en charge des zoonoses

Qu'est-ce qu'une zoonose ? Définition et périmètre

Les zoonoses défient les frontières entre espèces. Ce terme scientifique recouvre des réalités critiques pour la santé publique, impliquant des agents pathogènes capables de traverser les barrières inter-espèces. Mais qu'est-ce qu'une zoonose ?

Définition d'une maladie zoonotique

Une zoonose est une maladie transmissible naturellement entre animaux vertébrés et humains. Ce mot, forgé au XIXe siècle par Rudolf Virchow (grec : "zôion" = animal, "nósos" = maladie), englobe deux sens : anthropozoonoses (animal → humain) et zooanthroponoses (humain → animal).

Exemples concrets : la rage (morsure), la leptospirose (eau contaminée) ou la toxoplasmose (contact fécal félin), transmises par contact direct, alimentation ou environnement. Les agents pathogènes impliqués ? Bactéries, virus, parasites ou prions.

Ce qui est inclus et ce qui est exclu

Attention aux exclusions : les envenimations (morsures de serpent), les allergies (poils de chat), les transmissions artificielles (laboratoire) ou les contaminations passives (viande contaminée sans multiplication microbienne) n'en font pas partie.

Le critère clé : transmission naturelle avec multiplication de l'agent pathogène chez l'hôte. Schistosomiase et filariose lymphatique sont ainsi exclues, l'humain étant un hôte essentiel dans leur cycle. Autre exclusion : maladies sans transmission inter-espèces.

- ✅ Inclus : transmission naturelle, agents vivants (bactéries, virus, parasites)

- ❌ Exclus : transmissions accidentelles, allergies, maladies non infectieuses

En somme, les zoonoses représentent 60 % des maladies infectieuses humaines. La découverte de Rudolf Virchow en 1849 sur la trichinose a conduit à l'inspection systématique des viandes à Berlin. Cette définition stricte guide les stratégies de prévention, essentielles face à l'émergence de menaces comme le SARS-CoV-2.

Les agents pathogènes et leurs modes de transmission

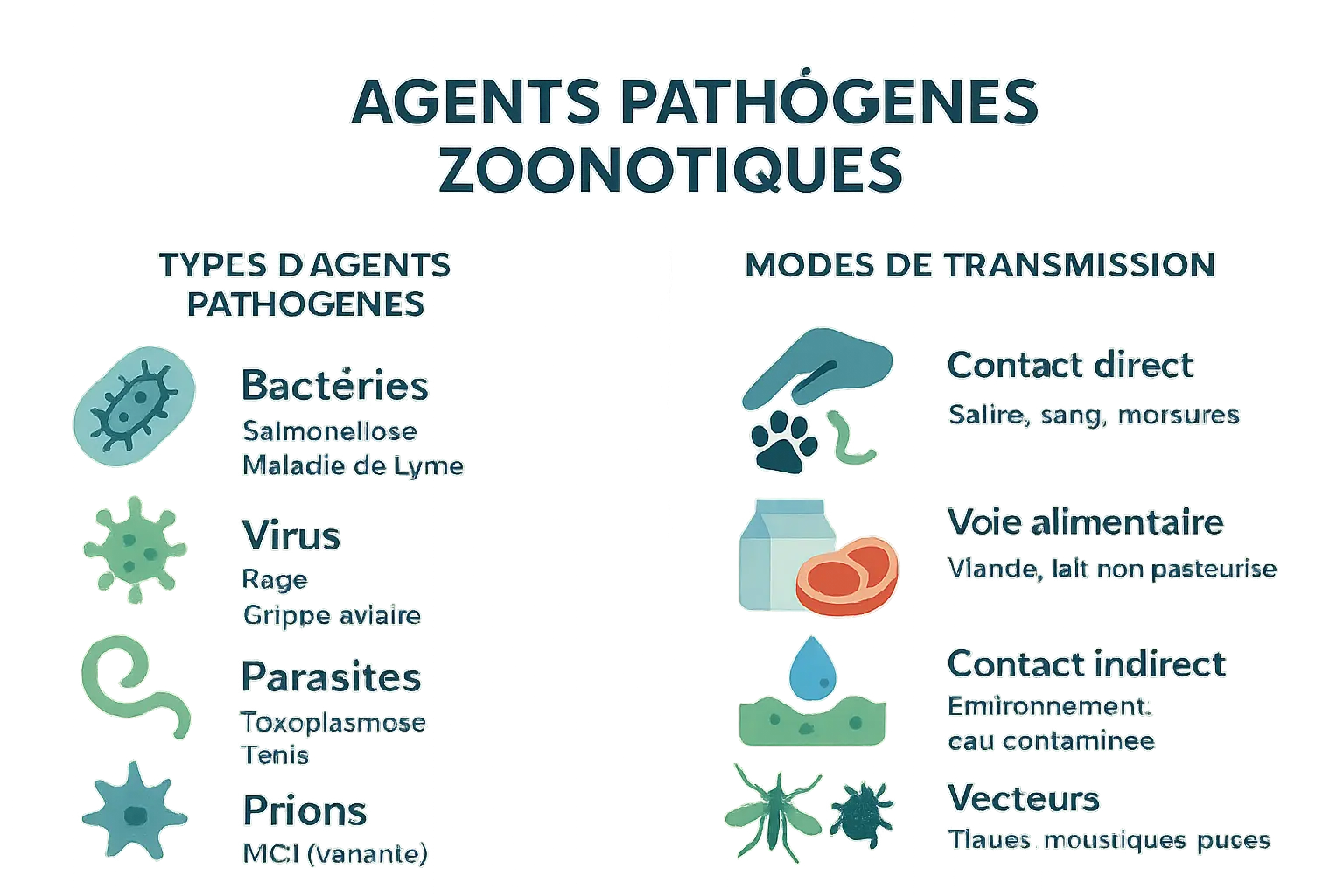

Les différents types d'agents pathogènes

Les zoonoses sont causées par quatre grandes catégories d'agents pathogènes. Les infections bactériennes comme la maladie de Lyme (transmise par les tiques) ou la salmonellose (via des aliments contaminés) illustrent ce type. Les virus incluent la rage (transmise par morsure d’animal infecté) ou la grippe aviaire (circulant entre oiseaux et humains). Les parasites comme le toxoplasme (causant la toxoplasmose) ou le ténia (responsable de l’échinococcose) nécessitent des cycles complexes entre espèces. Enfin, les prions, agents non conventionnels, provoquent des maladies rares comme la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob liée à la consommation de viande contaminée.

Comment une zoonose se transmet-elle à l'humain ?

La transmission se produit par plusieurs voies. Le contact direct avec un animal infecté (morsure, griffure, exposition à ses fluides biologiques) est une voie majeure. La voie alimentaire intervient via la consommation d’aliments contaminés comme du lait non pasteurisé ou de la viande insuffisamment cuite. Le contact indirect avec des environnements souillés (eau, sol, litière) ou des surfaces contaminées par des excréments représente un risque sous-estimé. Enfin, les vecteurs comme les tiques ou les moustiques jouent un rôle clé en transmettant des agents pathogènes après avoir piqué un animal porteur.

- Le contact direct : Morsures de chien enragé ou manipulation de gibier mal protégé.

- La voie alimentaire : Consommation d’œufs contaminés par la salmonelle.

- Le contact indirect : Marcher pieds nus dans un sol contaminé par des œufs de toxocara.

- Les vecteurs : Piqûre de tique porteuse de la bactérie de la maladie de Lyme.

Pour en savoir plus sur ces maladies transmissibles à l'homme, consultez cette ressource détaillée. La compréhension de ces mécanismes est essentielle pour adapter les mesures de prévention et limiter les risques sanitaires croissants liés aux interactions homme-animal.

Classification et exemples de zoonoses majeures

Les grandes catégories de zoonoses

Les zoonoses se classent en quatre grandes catégories selon leur cycle de transmission. 🔍 Comprendre ces classifications permet d’adapter les stratégies de prévention et de lutte.

- Orthozoonose 🔑 : Transmission directe via un seul hôte animal.

- Exemples : rage (morsure de mammifères), brucellose (contact avec bovins infectés).

- Avantage : Facile à identifier, mais nécessite une gestion stricte des contacts avec les réservoirs.

- Cyclozoonose 🔁 : Nécessite plusieurs espèces vertébrées.

- Exemples : ténia (cycle entre herbivores et humains), toxoplasmose (chat → humain via aliments).

- Défi : Complexité du suivi épidémiologique en raison des cycles multi-espèces.

- Métazoonose 🦟 : Repose sur un vecteur invertébré.

- Exemples : maladie de Lyme (tique), peste (puce).

- Risque : L’expansion des vecteurs due au changement climatique accentue la menace. ❌

- Saprozoonose 🌱 : Passe par un réservoir non animal (sol, eau).

- Exemples : leptospirose (eau contaminée), listériose (aliments souillés).

- Urgence : 75 % des maladies émergentes sont zoonotiques, avec des saprozoonoses en hausse. 🚨

Ces classifications soulignent la nécessité d’une approche One Health (Une seule santé), associant santé humaine, animale et environnementale pour anticiper les épidémies. 🌍

Tableau récapitulatif des principales zoonoses

Type d'agentNom de la maladieAgent causalAnimaux réservoirsMode de transmissionViralesRageLyssavirus rabiesChiens, renards→ Morsure ou contact salivaireViralesGrippe aviaireVirus H5N1Volvailles→ Contact direct/indirectViralesCovid-19SARS-CoV-2Chauves-souris→ Gouttelettes ou surfacesBactériennesMaladie de LymeBorrelia burgdorferiRongeurs, cervidés→ Piqûre de tiqueBactériennesSalmonelloseSalmonella spp.Volvailles, reptiles→ Aliments contaminésBactériennesLeptospiroseLeptospira interrogansRongeurs→ Eau/sol souillésParasitairesToxoplasmoseToxoplasma gondiiChats→ Excréments ou alimentsParasitairesÉchinococcoseEchinococcus granulosusChiens, renards→ Ingestion de parasitesFongiquesTeigneMicrosporum canisChats, chiens→ Contact direct

Les données révèlent une tendance inquiétante : 75 % des maladies humaines émergentes sont zoonotiques 🚨. Selon l’OMS, l’urbanisation et la déforestation multiplient les interactions homme-animal, augmentant les risques. Ignorer ces enjeux pourrait entraîner des crises sanitaires majeures, avec un coût économique estimé à des milliards de dollars par épidémie. ❌

Pour contrer ces menaces, l’approche One Health est cruciale 🌿. Elle intègre :

- La surveillance des élevages et des écosystèmes naturels.

- La sensibilisation des professionnels exposés (agriculteurs, vétérinaires).

- Le développement de diagnostics précoces et de vaccins inter-espèces.

Les zoonoses spécifiques aux animaux de compagnie et d'élevage

Risques liés aux animaux de compagnie (chiens, chats, NAC)

Savez-vous que votre animal de compagnie pourrait transmettre des maladies à son insu ? 🐾 La rage, la leptospirose et l'échinococcose chez les chiens, la toxoplasmose et la bartonellose chez les chats, ou encore les salmonelles chez les reptiles - ces risques sont sous-estimés mais bien réels.

Pourquoi prendre le risque quand la prévention est simple ? 🔑 Vaccinez votre chien contre la rage, nettoyez quotidiennement la litière de votre chat, et évitez les contacts avec les reptiles si vous êtes enceinte ou immunodéprimé. Portez des gants pour manipuler les aliments crus et lavez-vous les mains après chaque contact animalier. Les enfants de moins de 5 ans courent 3 fois plus de risques de contamination.

Enjeux sanitaires dans les élevages (bovins, volailles, porcs)

Les professionnels agricoles jouent avec le feu sans le savoir. 🔥 La brucellose chez les bovins, la grippe aviaire H5N1 chez les volailles, et les infections à Streptococcus suis chez les porcs coûtent des millions aux agriculteurs chaque année.

Contrairement aux idées reçues, ces maladies professionnelles ne sont pas anecdotiques. 📉 Selon l'OMS, la transmission de maladies de l'animal à l'homme concerne plus de 200 pathologies reconnues, avec des conséquences économiques dramatiques pour le secteur agricole.

- 📌 Brucellose : Atteint 500 000 personnes/an, transmise par contact ou produits laitiers non pasteurisés

- 📌 Grippe aviaire : Pandémie potentiellement mortelle, éradication par abattage massif

- 📌 Streptococcus suis : Meningite grave chez les manipulateurs de porcs, sans traitement connu

L'approche "One Health" s'impose pour sauver des vies. 🤝 Contrôles vétérinaires stricts, isolement des élevages malades, et équipements de protection individuelle limitent les pertes économiques. Ces précautions valent bien quelques efforts supplémentaires, non ?

Les travailleurs agricoles ignorent souvent les risques. La fièvre Q touche 200 personnes/an en France via les poussières contaminées. Ces maladies silencieuses justifient une vigilance constante.

L'impact des zoonoses et les facteurs d'émergence

Un enjeu majeur pour la santé publique mondiale

Les zoonoses représentent 60 % des maladies infectieuses humaines et 75 % des maladies émergentes. Leur impact économique est massif : la pandémie de COVID-19 a généré une récession mondiale de 3 % en 2020, affectant commerce, élevage et santé. Épidémies comme le SRAS ou Ebola ont causé des pertes économiques majeures, révélant les inégalités sociales face aux crises sanitaires.

Pourquoi de nouvelles zoonoses apparaissent-elles ?

Plusieurs facteurs expliquent cette recrudescence. L’urbanisation et la déforestation rapprochent humains, animaux domestiques et faune sauvage, créant des "interfaces à risque". L’approche "Une seule santé" (One Health) est essentielle pour coordonner prévention et surveillance.

- Empiètement humain : Déforestation et urbanisation rapprochent les humains de réservoirs comme les chauves-souris. En Malaisie, la destruction de forêts a forcé des chauves-souris à contaminer des porcs, déclenchant le virus Nipah en 1999.

- Changements climatiques : Le réchauffement étend la zone de moustiques comme Aedes albopictus (dengue) en Europe. Le dégel libère des pathogènes comme l’anthrax, responsable d’une épidémie en Sibérie en 2016.

- Intensification de l'élevage : Les élevages concentrés favorisent la transmission. En Chine, des pratiques intensives ont amplifié la peste porcine africaine, entraînant l’abattage de millions de porcs en 2019.

- Érosion de la biodiversité : La disparition d’espèces "tampons" concentre les pathogènes sur des hôtes clés. Moins de prédateurs naturels des rongeurs augmente les risques. La biodiversité réduit la transmission de la maladie de Lyme via l’effet de dilution.

Prévention, surveillance et prise en charge des zoonoses

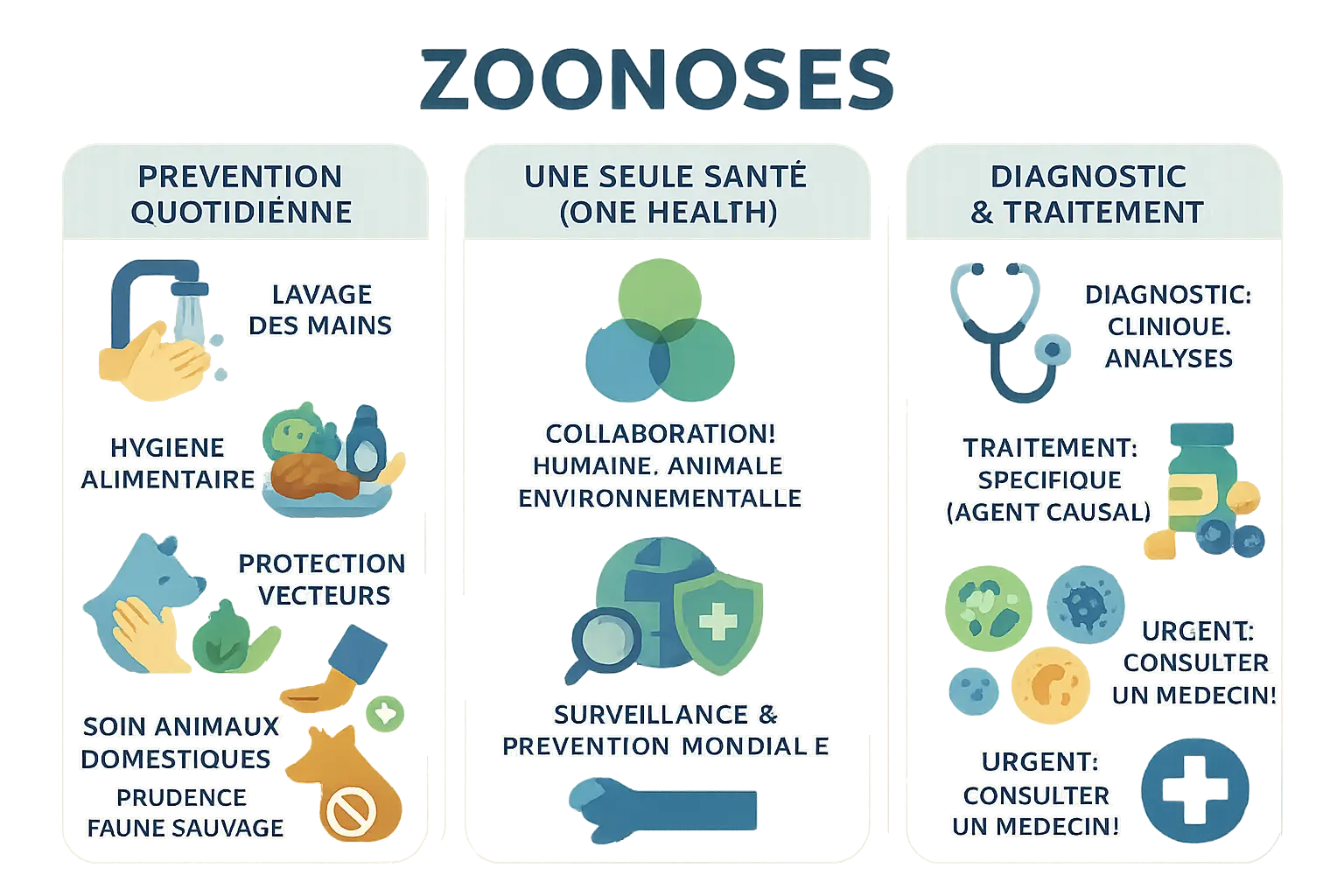

Comment se protéger au quotidien ?

Savez-vous que 60 % des maladies infectieuses humaines proviennent des animaux ? ❌ Un manque de vigilance peut exposer toute la famille. Voici des gestes simples pour réduire les risques.

- Lavage des mains : 🔑 Un geste indispensable après avoir manipulé des animaux, leurs déjections, ou avant de préparer un repas. Utilisez du savon pendant 20 secondes minimum.

- Hygiène alimentaire : 🔑 Cuisson complète de la viande (70°C minimum), lavage des légumes à l’eau potable, éviter les contaminations croisées entre aliments crus et cuits.

- Protection contre les vecteurs : 🔑 Répulsifs à base de DEET, vêtements longs et clairs en milieu naturel. Vérifiez votre corps après chaque sortie en forêt.

- Soins aux animaux de compagnie : 🧪 Vaccinations annuelles, traitements antipuces/tiques mensuels, consultation vétérinaire trimestrielle pour dépister les porteurs sains de bactéries comme la leptospirose ou la salmonellose.

- Prudence avec la faune sauvage : ❌ Ne pas approcher ou nourrir les animaux errants ou blessés, même avec des gants. Évitez les marchés d’animaux vivants où les risques de transmission sont élevés.

L'approche "une seule santé" (one health) pour une surveillance globale

L'interconnexion entre santé humaine, animale et environnementale est cruciale. L'OMS, la FAO et l'OIE collaborent pour une surveillance mondiale. Mais quels sont les avantages réels ?

Approche traditionnelleApproche "One Health"❌ Surveillance fragmentée par secteur🔑 Coordination entre médecins, vétérinaires et écologistes.❌ Lenteur dans la détection🔑 Partage rapide des données via des plateformes numériques.❌ Résistance aux antimicrobiens accrue🔑 Stratégies globales pour limiter les résistances.

Les réseaux interdisciplinaires et les registres nationaux renforcent la résilience. Une étude montre que cette approche réduit de 40 % les retards dans la gestion des épidémies. En France, la détection précoce de la maladie de Lyme repose sur un partage d’informations entre vétérinaires et médecins.

Principes de diagnostic et de traitement

Un diagnostic précoce sauve des vies. Mais comment identifier une zoonose ?

- Techniques de laboratoire : 🔑 Tests PCR multiplex pour détecter plusieurs agents (virus Nipah, bactéries), sérologie (ELISA, IFAT) pour identifier les anticorps contre la borréliose de Lyme.

- Traitements ciblés : 🔑 Antibiotiques (doxycycline), antiviraux ou antiparasitaires selon l’agent causal. La leptospirose, par exemple, nécessite une prise en charge immédiate.

- Urgence médicale : ❌ Ne jamais attendre : consulter dès les premiers symptômes après contact avec un animal. Les tests rapides pour la leptospirose donnent un résultat en 15 minutes.

La PCR quantitative améliore la précision, mais 30 % des cas restent sous-diagnostiqués, surtout en zone rurale. L'OMS recommande des kits rapides pour les régions éloignées, où 70 % des laboratoires manquent d’équipements de base.

Les zoonoses, maladies animales transmissibles à l'homme, représentent 60 % des infections humaines et 75 % des émergences. Leur prévention repose sur l'hygiène, la vaccination et l'approche « Une seule santé ». Face à l'empiètement écologique, au climat et à la mondialisation, une surveillance globale et des mesures proactives sont cruciales pour réduire ces risques sanitaires et économiques croissants.

.png)